在现存的传统园林中,寺庙园林建筑的数量远远超过皇家园林、私家园林和纪念性园林的总和,分布之广更非后三种园林所能相比。如著名的北京门头沟潭柘寺、河南嵩山少林寺、山西太原晋祠和大同华严寺、承德避暑山庄的“外八庙”、山东曲阜孔庙、陕西西安化觉巷清真寺、四川峨眉山报国寺和青城山上清观、四川新都宝光寺等。

其中最具园林格局的要数山西太原的晋祠,主轴线上的一组建筑,并非由院落围合而成,而是靠建筑本身的位置、间距、体量、形式及附属建筑的交相呼应而成;造型古朴的圣母殿作为构图中心,加上姿态秀丽的飞檐,提高了景观质量。

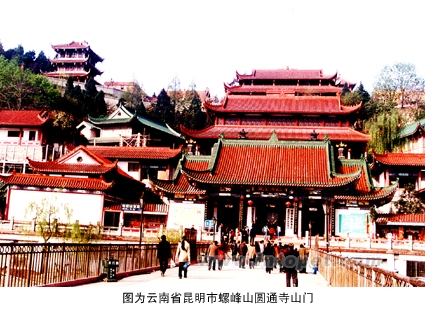

寺庙园林建筑多运用“略成小筑,足征大观也”的手法,以较少的建筑布置在一些制高点、转折点、特景点,控制大的景观场面,达到“千山抱一寺,一寺镇千山”的艺术效果。建筑空间处理善于吸收 “世俗”园林建筑中开敞、渗透、连续和流动等手法,阴森、封闭和孤立的静态空间,加强与自然景色的对话。

寺庙园林建筑单体营造上多就地取材,运用当地民间建筑的传统处理手法,既满足了宗教活动的要求,又具有浓厚的乡土气息和地方色彩。在细节处理手法上,善于控制建筑尺度,掌握适宜的体量,用质朴的材料、素净的色彩,表现出不同于其他园林建筑类型的素雅气氛。同时善于运用极具特色的园林建筑小品,深化景观意蕴。在植物造景上,以油松、棕榈、银杏等为骨干,采用多单元、多层次构图,构成一幅节奏强烈的植物风景画卷,如万壑松风、松鹤清樾、曲水荷香、古树生风等。有香、有形的景色画面,增添了有声、有名、有时的特色,使人联想起更丰富的“情”和“意”。

寺园构筑的历史可追溯到东晋时期,东晋名僧慧远在庐山“创造精舍,洞尽山美;却负香炉之峰,滂带瀑布之壑;仍石垒基,即松栽构,清泉环阶,白云满室。复于寺内别置禅株,森树烟凝,石径苔生,风在赡履,比神清而气肃焉。”这时造园艺术对寺园的影响,也是不容忽视的。当时流行″舍宅为寺″的风气,贵族、官吏们把自己的住宅捐献作为佛寺,宅园也就成了寺园的附属园林,从而形成了一种新的园林类型--寺庙园林。